周朝英 副教授

单位:江苏警官学院

部门:治安管理系

| 提供学校: | 江苏警官学院 |

| 院系: | 治安管理系 |

| 专业大类: | 法学 |

| 专业: | 法制心理 |

| 学分: | 2 |

| 课时: | 34 |

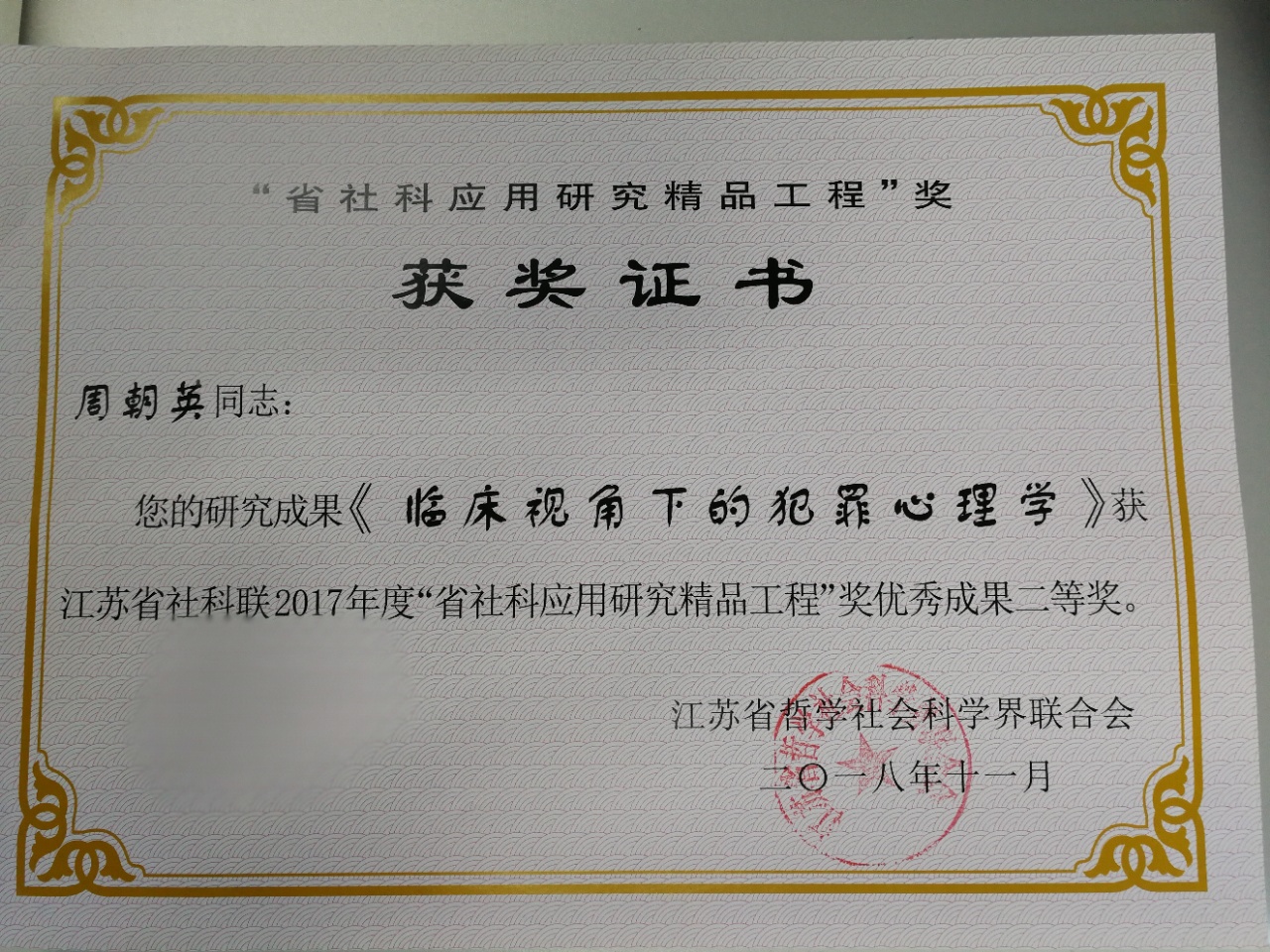

1.课程沿革 《犯罪心理学》是自江苏公安专科学校、江苏省人民警察学校建校以来即开设的专业基础课程。本课程经过几代人的努力,依托江苏省心理学会法制心理专业委员会的科研力量,透过对改革开放以来犯罪心理现象的深入研究,吸收了国内外有关犯罪心理学理论,形成了完整、严密的课程体系。本课程的教学大纲经过多次修改,教材也几经更迭。曾经使用过的教材有高汉生《犯罪心理学》、罗大华《犯罪心理学》、徐乃龙《犯罪心理学》、刘邦惠《犯罪心理学》。本课程曾经分别由徐乃龙和周朝英主持作为学院精品课程建设对象。 2.课程主持人及教材简介 当前的课程主持人周朝英,有二十多年的临床心理学理论和技术的学习经历,长期以志愿者的身份深入监狱、看守所与在押犯罪人进行心理访谈,所撰写的30多篇学术论文,大多以犯罪心理分析为对象。课程目前使用的教材《临床视角下的犯罪心理学》,系周朝英运用临床心理学理论与技术对当前犯罪心理现象进行研究而形成的专著。这部专著受到有关专家非常好的评价,并且获得“省社科应用研究精品工程奖”二等奖。 3.课程的基本结构 当前的课程体系,摒弃了过去沿用的前苏联 “理论”“现象”“对策”的逻辑结构,采用“现象”、“原因”“理论”“对策”的结构体系。避免了本科生因为没有任何基础就介绍犯罪心理学理论所带来的困难。新的体系可以更好地帮助学生在熟悉犯罪心理现象的基础上,去探讨、思考犯罪心理形成的原因,并在这一基础上进一步深入学习有关犯罪心理的临床心理学理论与技术。这样的教学进程,不但可以帮助学生在更深的层面上循序渐进地理解犯罪心理现象,而且可以逐步深入地理解犯罪的深层次心理因素,从心理学理论视野去看犯罪的深层心理机制,并进一步思考犯罪心理对策,为未来现实犯罪应对打下坚实基础。尤其是犯罪心理的修复理念和技术的传导,不但使学生在未来的工作中能有效应对犯罪,同时能够从社会和谐的高度去有针对性地疏导犯罪人,阻止犯罪的恶性循环。 4.课程的基本内容 《犯罪心理学》主要内容包括个体的犯罪心理现象、犯罪心理形成原因、与犯罪心理有关的理论、变态心理犯罪心理分析、犯罪心理应对等。通过本课程的学习,力求使学生理解犯罪心理学的基本知识,明确犯罪心理分析的意义、目的和任务,熟悉个体的犯罪心理现象、犯罪心理形成规律,深刻理解有关犯罪心理学理论,掌握特定犯罪心理现象如变态心理的分析和应对方法。这对学生未来具体的犯罪心理分析和应对具有重要的指导意义。 5.课程的主要教学方法 本课程主要采用课堂讲授、案例观摩和讨论等多样化的教学手段和方法组织教学,突出应用性和公安特色。在课程教学资料运用方面,突出当前现实犯罪心理现象的分析,及时补充近期发生的大要案犯罪现象,分析其中的犯罪心理,如2020年下半年的教学,就及时插入2020年9月10日发生在北京西站的持刀劫持案件的发生、发展及成功处置的视频,非常直观地展现了公安机关领导及民警在应对这起劫持案件中的工作全过程。该视频呈现了犯罪人不同阶段的犯罪心理、被害人的不同阶段的心理变化、民警及各级领导的工作心理。这一视频真实发生案件中的每一个角色都是活生生的具体当事人,非常具有现实教育性。在具体分析现场心理现象的基础上,还就犯罪人犯罪心理形成扩展了当前时事政治的教学,帮助学生看到社会因素对犯罪心理的影响,并充分理解习近平总书记的有关脱贫攻坚的讲话和指示。帮助学生明白为什么在这起案件中坚持的生命至上的人本理念。

江苏警官学院教案

(课时授课计划)

| 教 师 姓 名 | 周朝英 | 授课班级 | 授课形式 | 讲授/训练 | |

| 授 课 日 期 | 年 月 第 1 周 | 授课时数 | 2 | ||

| 授课章节名称 | 前言 第一章 概述

| ||||

| 教学目的与要求 | 犯罪心理学对象、性质和任务 犯罪心理学历史与现状 关于人性 犯罪心理学研究原则与方法 | ||||

| 教学重点或 教 学 难 点 | 犯罪心理学对象、性质和任务 犯罪心理学研究原则与方法 | ||||

| 更新、补充、 删节内容 | |||||

| 使用教具或手段 | 讲解 | ||||

| 课 外 作 业 | 查阅相关资料围绕教学某主题做综述 | ||||

| 课 后 体 会 | |||||

授课主要内容或板书设计

| 前言 第一章 犯罪心理学概述 第一节 犯罪心理学对象、性质和任务 一、犯罪心理学研究对象 (一)什么是心理学 (二)什么是犯罪心理学 (三)研究对象范围(与犯罪学的区别) 二、犯罪心理学学科性质 (一)交叉学科 (二)应用性学科 三、犯罪心理学的任务 (一)犯罪人犯罪心理形成 (二)犯罪人犯罪时心理状态 (三)犯罪后的心理发展 (四)犯罪心理对策 第二节 犯罪心理学历史与现状 一、犯罪心理学的历史发展 (一)西方犯罪心理学的历史发展 (二)中国犯罪心理学的历史发展 二、犯罪心理学的现状 第三节 关于犯罪心理学的研究 一、关于人性 (一)哲学家关于人性的论述 (二)关于人性的思考什么是好人?什么是坏人? 二、 犯罪心理学研究原则与方法 一、犯罪心理学研究原则 (一)客观性原则 (二)理论与实践相结合的原则 (三)系统性原则 (四)伦理性原则 二、犯罪心理学研究方法 (一)文献法 (二)观察法 (三)访谈法 (四)问卷法 (五)测试法 |

注:此表填写时应以两节课为一教学单元

江苏警官学院教案

(课时授课计划)

| 教 师 姓 名 | 周朝英 | 授课班级 | 授课形式 | 讲授/训练 | |

| 授 课 日 期 | 年 月 日 第2周 | 授课时数 | 2 | ||

| 授课章节名称 | 普通心理学基本知识 | ||||

| 教学目的与要求 | 普通心理学的基本概念以及知识体系

| ||||

| 教学重点或 教 学 难 点 | 个性倾向性、个性心理特征 | ||||

| 更新、补充、 删节内容 | 本课内容系补充内容 | ||||

| 使用教具或手段 | 讲解 | ||||

| 课 外 作 业 | 要求阅读普通心理学有关教材讲义

| ||||

| 课 后 体 会 | 本科生需要开设《普通心理学》,否则《犯罪心理学》很难进入正题。 | ||||

授课主要内容或板书设计

| 《普通心理学》知识介绍 第一节心理学概述 一、心理现象 (一)什么是心理 (二)什么是心理现象 二、心理学的研究对象 (一)心理学的内涵 (二)心理学的历史发展 (三)心理学的体系结构: 心理过程(认知过程、情绪过程、意志过程) 个性心理(个性倾向、个性特征) 第二节心理学的核心概念 一、感知觉 二、记忆 三、意识 四、记忆、想象、思维

|

注:此表填写时应以两节课为一教学单元

江苏警官学院教案

(课时授课计划)

| 教 师 姓 名 | 周朝英 | 授课班级 | 授课形式 | 讲授/训练 | |

| 授 课 日 期 | 年 月日 第3周 | 授课时数 | 2 | ||

| 授课章节名称 | 普通心理学基本知识 | ||||

| 教学目的与要求 | 普通心理学的基本概念以及知识体系

| ||||

| 教学重点或 教 学 难 点 | 个性倾向性、个性心理特征 | ||||

| 更新、补充、 删节内容 | 本课内容系补充内容 | ||||

| 使用教具或手段 | 讲解 | ||||

| 课 外 作 业 | 要求阅读普通心理学有关教材讲义

| ||||

| 课 后 体 会 | 本科生需要开设《普通心理学》,否则《犯罪心理学》很难进入正题。 | ||||

授课主要内容或板书设计

| 《普通心理学》知识介绍 第二节心理学的核心概念 五、情绪 七、意志 八、需要概念 九、动机 十、价值观 十一、能力 十二、性格 十三、气质 |

注:此表填写时应以两节课为一教学单元

江苏警官学院教案

(课时授课计划)

| 教 师 姓 名 | 周朝英 | 授课班级 | 授课形式 | 讲授/训练 | |

| 授 课 日 期 | 年 月第4周 | 授课时数 | 2 | ||

| 授课章节名称 |

第二章 犯罪心理现象 | ||||

| 教学目的与要求 | 第一节 暴力犯罪 第二节 财产犯罪

| ||||

| 教学重点或 教 学 难 点 | 犯罪心理和行为特征 | ||||

| 更新、补充、 删节内容 | |||||

| 使用教具或手段 | 讲解 | ||||

| 课 外 作 业 | 1.熟悉各类型犯罪的行为与心理特点。 2.熟悉各种主体犯罪的行为与心理特点。

| ||||

| 课 后 体 会 | |||||

授课主要内容或板书设计

| 第二章 犯罪心理现象 第一节 暴力犯罪 一、杀人犯罪 (一)杀人犯罪心理现象 (二)杀人犯罪心理个性特征 二、强奸犯罪 (一)强奸犯罪动机 (二)强奸犯罪人的个性特征 (三)强奸被害人问题研究 (四)关于强奸的似是而非的观点 (五)性变态的攻击行为 (六)强奸杀人连环杀手个性特征一、杀人犯罪 三、抢劫犯罪 (一)动机 (二)人格特特征 第二节 财产犯罪 一、盗窃犯罪 (一)盗窃犯罪动机类型 (二)盗窃犯罪个性心理行为特点 (三)发生区域 (四)犯罪手段和组织方式 二、诈骗犯罪 (一)诈骗犯罪心理现象概述 (二)诈骗犯罪动机 (三)诈骗犯罪的惯用手段 (四)诈骗犯罪人的个性特征 (五)诈骗案件的特殊性

|

注:此表填写时应以两节课为一教学单元

江苏警官学院教案

(课时授课计划)

| 教 师 姓 名 | 周朝英 | 授课班级 | 授课形式 | 讲授/训练 | |

| 授 课 日 期 | 年 月 日 第5周 | 授课时数 | 2 | ||

| 授课章节名称 | 第四讲 犯罪心理现象的案例分析实训 | ||||

| 教学目的与要求 | 讨论《邪教杀人》中的犯罪现象 | ||||

| 教学重点或 教 学 难 点 | 重点:通过讨论认识邪教犯罪现象的特点、动机、犯罪人的人格 难点:如何引导学生将所学的知识用来分析案件 | ||||

| 更新、补充、 删节内容 | |||||

| 使用教具或手段 | 引导学生讨论 | ||||

| 课 外 作 业 | 书写案件观后感 | ||||

| 课 后 体 会 | 学生对邪教的知识是空白,而我国目前有很多境外渗透通过宗教进行,学生需要学习相应的知识。因此需要对邪教的基本知识进行简单介绍。 | ||||

授课主要内容或板书设计

| 犯罪心理现象分析实训:《邪教犯罪》中的犯罪现象 时间: 年 月 日 地点:XX教室 区队:XXX 训练目的:通过讨论认识邪教犯罪现象的特点、动机、犯罪人的人格 难点:如何引导学生将所学的知识用来分析案件。 内容: 1.在《邪教犯罪》中你看到了什么样的心理现象?这种心理现象与其他犯罪心理现象有什么不同? 2.犯罪人的动机与人格特点有哪些? 3.警察透过什么排除印第安人作案的?这对你有什么启示? 4.参与犯罪的人有什么样的动机与人格特点? 5.被害人有什么样的动机与人格特点?

条件:教室、多媒体设备 组织: 1.观看犯罪心理录像,用一课时。 2.学生自由讨论,发动同学自己主动发言,也可以指定学生发言。 3.教师点评,总结讨论内容。 作业:各组学生合作完成1份犯罪心理现象的行为特点与心理特点的归纳。

|

注:此表填写时应以两节课为一教学单元

江苏警官学院教案

(课时授课计划)

| 教 师 姓 名 | 周朝英 | 授课班级 | 授课形式 | 讲授/训练 | |

| 授 课 日 期 | 年月 日 第6周 | 授课时数 | 2 | ||

| 授课章节名称 | 第五讲 第二章犯罪心理现象

| ||||

| 教学目的与要求 | 第三节邪教犯罪 第四节毒品犯罪 第五节未成年人犯罪 第六节女性犯罪女性犯罪 | ||||

| 教学重点或 教 学 难 点 | 犯罪心理和行为特征 | ||||

| 更新、补充、 删节内容 | |||||

| 使用教具或手段 | 讲解 | ||||

| 课 外 作 业 | 1.熟悉邪教、未成年人、女性犯罪的行为与心理特点。 2.未成年人犯罪测试结果分析

| ||||

| 课 后 体 会 | |||||

授课主要内容或板书设计

|

第三节邪教犯罪 一、邪教概念 二、西方邪教 三、中国邪教 四、邪教犯罪 五、邪教犯罪的动机和个性特征

第四节 毒品犯罪 一、毒品犯罪心理现象概述 二、毒品犯罪动机 三、吸毒者动机

第五节未成年人犯罪 一、概念 二、个性心理特点 三、青少年人犯罪动机行为特点 四、人性化处置的确切内涵及警察关注未成年人犯罪的社会意义

第六节 女性犯罪女性犯罪 一、女性犯罪动机特点 二、女性犯罪人突出的个性心理特征 |

注:此表填写时应以两节课为一教学单元

江苏警官学院教案

(课时授课计划)

| 教 师 姓 名 | 授课班级 | 授课形式 | 讲授、影片观摩 | ||

| 授 课 日 期 | 年 日第七周 | 授课时数 | 2 | ||

| 授课章节名称 | 第六讲 第三章 传统视野中犯罪心理产生原因 | ||||

| 教学目的与要求 | 第一节 生物学因素与犯罪心理的形成 第二节:心理因素与犯罪心理的形成

| ||||

| 教学重点或 教 学 难 点 | 心理因素与犯罪心理的形成

| ||||

| 更新、补充、 删节内容 | 补充解释冰山理论 | ||||

| 使用教具或手段 | 讲解 | ||||

| 课 外 作 业 | 解释冰山理论的基本原理 | ||||

| 课 后 体 会 | |||||

授课主要内容或板书设计

| 第三章 传统视野中犯罪心理产生原因 第一节生物学因素与犯罪心理的形成 一、影响犯罪心理的生物学因素及其特征概述 二、遗传因素对犯罪心理的影响 三、性别因素对犯罪心理的影响 四、神经生理因素对犯罪心理的影响 五、生物节律等的影响第四章 第二节:心理因素与犯罪心理的形成 一、个体的人格倾向与犯罪心理的形成 (一)需要:人的一切行为来自于需要的推动 “畸形需求”:社会不接受的如强烈的占有欲、权力欲 (二)动机:过强的心理张力:需要与满足之间差距太大、强推动力 (三)价值观:与群体价值观相对立,自我,利己 二、个体的人格特征与犯罪心理的形成 人格:冰山理论 (性质)核心 本质 精神 (内容)性格对犯罪的影响 气质对犯罪的影响 能力对犯罪的影响 |

注:此表填写时应以两节课为一教学单元

江苏警官学院教案

(课时授课计划)

| 教 师 姓 名 | 周朝英 | 授课班级 | 授课形式 | 讲授/训练 | |

| 授 课 日 期 | 年 月 日第8周 | 授课时数 | 2 | ||

| 授课章节名称 | 第七讲 第三章 传统视野中犯罪心理产生原因 | ||||

| 教学目的与要求 | 第三节:社会环境与犯罪心理的形成 第四节:犯罪心理形成的多因素理论 | ||||

| 教学重点或 教 学 难 点 | 家庭环境对犯罪心理形成的影响 | ||||

| 更新、补充、 删节内容 | 家庭结构、教养方式及家庭其他问题的影响 | ||||

| 使用教具或手段 | 多媒体 | ||||

| 课 外 作 业 | 犯罪心理形成的因素有哪些? | ||||

| 课 后 体 会 | |||||

授课主要内容或板书设计

| 第三章 传统视野中犯罪心理产生原因

第三节:社会环境与犯罪心理的形成 一、家庭影响犯罪人个性形成 (一)父母态度与子女的个性形成 (二)家庭结构问题与子女个性形成 1、家庭系统边界 (家庭结构、家庭次系统、界限、纠结、疏离、同盟、权力、联盟、家庭失功能等) 2、家庭情感结构 3、三角关系症结 4、恋母恋父情结 5、家庭的沟通问题 6、内在小孩的归属 二、学校因素对人的犯罪的影响 三、社区及工作环境对犯罪心理的影响 四、社会大环境的影响第四章: 第四节:犯罪心理形成的多因素理论 一、犯罪心理形成的原因是复杂、有机的整体 二、犯罪原因系统中各因素之间具有层次上的差异 三、不同犯罪主体的犯罪原因系统具有不同的结构 四、个体犯罪原因系统是一个动态的变化的过程 |

注:此表填写时应以二节课为一教学单元

江苏警官学院教案

(课时授课计划)

| 教 师 姓 名 | 周朝英 | 授课班级 | 授课形式 | 讲授/训练 | |

| 授 课 日 期 | 年 月 日 第9周 | 授课时数 | 2 | ||

| 授课章节名称 | 第八讲 《被母亲溺水的变态者》分析 | ||||

| 教学目的与要求 | 了解心理变态者的心理轨迹

| ||||

| 教学重点或 教 学 难 点 | 变态者的独特心理现象 | ||||

| 更新、补充、 删节内容 | |||||

| 使用教具或手段 | 多媒体观摩、讲解 | ||||

| 课 外 作 业 | 撰写观后感,需要结合前面学习的知识进行分析 | ||||

| 课 后 体 会 | |||||

授课主要内容或板书设计

| 影视观摩:《被母亲溺水的变态者》

时间: 年 月 日 地点:XX 教室 区队:XXX 训练目的:如何了解犯罪嫌疑人,如何对那些特殊人的心理进行预测 重点:嫌疑人的成长对犯罪心理的影响以及如何进行行为的预测及防范 难点:如何引导学生将所学的知识用来分析案件。 自由讨论:看到了什么、想到了什么、有什么疑问 重点内容: 1.在《被母亲溺水的变态者》中你看到了什么样的心理现象?这种心理现象与其他犯罪有什么不同? 2.犯罪人的动机与人格特点有哪些? 3. 如何了解犯罪嫌疑人? 4.嫌疑人的成长对犯罪心理的影响以及如何进行行为的预测及防范 条件:教室、多媒体设备 组织: 1.观看犯罪心理录像,用一课时。 2.学生自由讨论,发动同学自己主动发言,也可以指定学生发言。 3.重点讨论提出的问题 4.教师点评,总结讨论内容。 作业:完成一份心理分析报告

|

注:此表填写时应以二节课为一教学单元

江苏警官学院教案

(课时授课计划)

| 教 师 姓 名 | 周朝英 | 授课班级 | 授课形式 | 讲授/训练 | |

| 授 课 日 期 | 年 月 日 第10周 | 授课时数 | 2 | ||

| 授课章节名称 | 第九讲 第四章犯罪心理学的基本论 第一节精神分析理论关于犯罪心理形成分析

| ||||

| 教学目的与要求 | 一、意识三结构;二、人格三结构;三、发展理论;四、焦虑论;五、关于犯罪心理形成分析

| ||||

| 教学重点或 教 学 难 点 | 潜意识理论 | ||||

| 更新、补充、 删节内容 | |||||

| 使用教具或手段 | 多媒体/讲解 | ||||

| 课 外 作 业 | 要求对自己周围现象有深刻体验 | ||||

| 课 后 体 会 | |||||

授课主要内容或板书设计

| 第四章犯罪心理学的基本论 课堂体验: 一、放松 二、极度放松后感觉眼前自动跳出的画面 三、记住这个画面 四、重新体验非常舒服的感觉 五、回来 六、画面极不舒服的同学到咨询室继续接受辅导。 七、分析呈现出的画面背后的心理因素 八、课堂提问 讲解 第一节精神分析理论关于犯罪心理形成分析 一、意识三结构 二、人格三结构 三、发展理论 四、焦虑论 焦虑 心理防御机制 五、关于犯罪心理形成分析 本能与犯罪 潜意识与犯罪 人格与犯罪 罪恶感与犯罪 阿德勒的自卑与超越 霍妮与弗罗姆的社会文化及社会制度对人的影响 |

注:此表填写时应以二节课为一教学单元

江苏警官学院教案

(课时授课计划)

| 教 师 姓 名 | 周朝英 | 授课班级 | 授课形式 | 讲授/训练 | |

| 授 课 日 期 | 年 月 日 第11周 | 授课时数 | 2 | ||

| 授课章节名称 | 第十讲 第四章犯罪心理学的有关理论 第二节 犯罪行为的行为主义理论 第三节 犯罪行为的人本主义心理学理论 第四节 萨提亚理论、TA理论 | ||||

| 教学目的与要求 | 犯罪行为的行为主义理论、犯罪行为的人本主义心理学理论 | ||||

| 教学重点或 教 学 难 点 | 犯罪行为的人本主义心理学理论 | ||||

| 更新、补充、 删节内容 | 萨提亚理论、TA理论 | ||||

| 使用教具或手段 | 多媒体/讲解 | ||||

| 课 外 作 业 | 要求对自己周围现象有深刻体验 | ||||

| 课 后 体 会 | |||||

授课主要内容或板书设计

| 第四章犯罪心理学的基本论 第二节 犯罪行为的行为主义理论 一、行为主义心理学概述 二、班杜拉的社会学习理论 三、其他学者的行为主义理论 第三节 犯罪行为的人本主义心理学理论(补充内容) 一、什么是人本主义心理学 二、人本主义心理学的发展 三、人本主义心理学的基本观点 (一)研究对象 (二)人性观 (三)价值观 四、马斯洛的需要层次理论 五、与犯罪有关的理论 第四节 萨提亚理论、TA理论 一、萨提亚理论中的不同行为模式的来源 二、TA理论中的沟通方式对人的影响

|

注:此表填写时应以二节课为一教学单元

江苏警官学院教案

(课时授课计划)

| 教 师 姓 名 | 周朝英 | 授课班级 | 授课形式 | 训练 | |

| 授 课 日 期 | 年 月 日 第12周 | 授课时数 | 2 | ||

| 授课章节名称 | 第十一讲 犯罪心理机制的案例分析实训 《自称是神的电话工》

| ||||

| 教学目的与要求 | 讨论犯罪心理形成原因,分析犯罪心理机制 | ||||

| 教学重点或 教 学 难 点 | 重点:通过讨论认识犯罪心理产生的深层次原因与机制 难点:如何引导学生将所学的知识用来分析人的理机制 | ||||

| 更新、补充、 删节内容 | |||||

| 使用教具或手段 | 观摩、讨论 | ||||

| 课 外 作 业 | 书写观后感 | ||||

| 课 后 体 会 | |||||

授课主要内容或板书设计

| 犯罪心理形成机制实训:《自称是神的电话工》中的犯罪人的心理形成机制 时间: 年 月 日 地点:XX教室 区队:XXX 训练目的:通过讨论认识犯罪人的心理形成机制、学习分析对未知犯罪人的心理预测 难点:如何引导学生将所学的知识用来分析犯罪人。 内容: 1.在《自称是神的电话工》中你看到了什么样的心理现象?犯罪人是什么样的?他与你曾经看到过的犯罪人有什么不同? 2.犯罪人的动机与人格特点有哪些? 3.犯罪心理是如何形成的? 4.你学过的哪些理论可以用来解释这样的现象? 条件:教室、多媒体设备 组织: 1.观看犯罪心理录像,用一课时。 2.学生自由讨论,发动同学自己主动发言,也可以指定学生发言。 3.教师点评,总结讨论内容。 作业:各组学生合作完成1份犯罪心理形成机制、犯罪动机和人格特点的归纳。

|

注:此表填写时应以两节课为一教学单元

江苏警官学院教案

(课时授课计划)

| 教 师 姓 名 | 周朝英 | 授课班级 | 授课形式 | 讲授 | |

| 授 课 日 期 | 年 月 日 第13周 | 授课时数 | 2 | ||

| 授课章节名称 |

第十二讲 第五章 变态犯罪心理分析

| ||||

| 教学目的与要求 | 第一节 变态心理概述 第二节 人格障碍与犯罪 第三节 性变态与犯罪 第四节 精神病与犯罪

| ||||

| 教学重点或 教 学 难 点 | 人格障碍与犯罪 精神病与犯罪

| ||||

| 更新、补充、 删节内容 | |||||

| 使用教具或手段 | 讲解 | ||||

| 课 外 作 业 | 查阅相关资料围绕教学某主题做综述 | ||||

| 课 后 体 会 | |||||

授课主要内容或板书设计

|

第六章变态犯罪心理分析 第一节变态心理概述 一、变态心理概念 二、情绪障碍和行为障碍 ㈠焦虑症 ㈡分离性障碍 ㈢躯体型障碍 ㈣心境障碍 ㈤人格障碍 ㈥性变态

第二节人格障碍与犯罪 一、人格障碍者犯罪特点 二、人格障碍犯罪人的法律责任能力

第三节性变态与犯罪 一、性变态者犯罪特点 二、性变态者刑事责任能力

第四节精神病与犯罪 一、精神病者犯罪的特点 二、精神病人犯罪刑事责任

|

注:此表填写时应以二节课为一教学单元

江苏警官学院教案

(课时授课计划)

| 教 师 姓 名 | 周朝英 | 授课班级 | 授课形式 | 讲授 | |

| 授 课 日 期 | 年 月 日 第14周 | 授课时数 | 2 | ||

| 授课章节名称 |

第十三讲 第六章 犯罪心理与行为应对

| ||||

| 教学目的与要求 | 第一节 犯罪心理分析和防范 第二节 犯罪心理的疏导和治疗 第三节 犯罪行为的控制和处罚 | ||||

| 教学重点或 教 学 难 点 | 犯罪心理分析 犯罪心理疏导 犯罪行为的控制和处罚 | ||||

| 更新、补充、 删节内容 | |||||

| 使用教具或手段 | 讲解 | ||||

| 课 外 作 业 | 查阅相关资料围绕教学某主题做综述 | ||||

| 课 后 体 会 | |||||

授课主要内容或板书设计

第七章犯罪心理及行为应对

第一节犯罪心理分析和防范

一、需要用临床的眼光科学分析犯罪心理现象

二、强化学校层面犯罪心理现象宣传与教育

三、扩展社会层面犯罪心理现象宣传与预防

第二节犯罪心理的疏导和治疗

一、疾病化并临床处置犯罪心理现象

二、犯罪心理疏导与治疗的技术保障

三、犯罪心理疏导与治疗的法制保障

四、犯罪心理疏导与治疗的经济保障

第三节犯罪行为的控制和处罚

一、犯罪行为的控制

二、犯罪行为的处罚

江苏警官学院教案

(课时授课计划)

| 教 师 姓 名 | 周朝英 | 授课班级 | | 授课形式 | 训练 |

| 授 课 日 期 | 年 月 日 第15周 | 授课时数 | 2 | ||

| 授课章节名称 | 第十四讲 犯罪心理机制的案例分析实训 《死亡日记》观摩

| ||||

| 教学目的与要求 | 讨论讯问过程中的心理现象 | ||||

| 教学重点或 教 学 难 点 | 重点:两种不同讯问模式的差异 难点:如何理解人性 | ||||

| 更新、补充、 删节内容 | |||||

| 使用教具或手段 | 观摩、讨论 | ||||

| 课 外 作 业 | 书写观后感 | ||||

| 课 后 体 会 | |||||

授课主要内容或板书设计

| 讯问实训:《死亡日记》中的不同讯问模式的观摩与讨论 时间: 年 月 日 地点:XX教室 区队:XX 训练目的:通过讨论认识不同讯问模式所形成的结果 难点:如何引导学生将所学的知识对人性有深刻的认识。 组织: 观看犯罪心理录像,用2课时。 条件:教室、多媒体设备

思考: 1.在《死亡日记》中你看到了什么样的心理现象?犯罪人是什么样的?他与你曾经看到过的犯罪人有什么不同? 2.犯罪人的动机与人格特点有哪些? 3.犯罪心理是如何形成的? 4.你学过的哪些理论可以用来解释这样的现象? 5.两种讯问方式的主要差异是什么? 6.作为未来警察你是如何看待人性的?你认为如何才可以打开一个人的心灵?

|

注:此表填写时应以两节课为一教学单元

江苏警官学院教案

(课时授课计划)

| 教 师 姓 名 | 周朝英 | 授课班级 |

| 授课形式 | 训练 |

| 授 课 日 期 | 年 月 日 第16周 | 授课时数 | 2 | ||

| 授课章节名称 | 第十五讲 犯罪心理机制的案例分析实训 《死亡日记》观摩与讨论

| ||||

| 教学目的与要求 | 讨论讯问过程中的心理现象 | ||||

| 教学重点或 教 学 难 点 | 重点:两种不同讯问模式的差异 难点:如何理解人性 | ||||

| 更新、补充、 删节内容 | |||||

| 使用教具或手段 | 观摩、讨论 | ||||

| 课 外 作 业 | 书写观后感 | ||||

| 课 后 体 会 | |||||

授课主要内容或板书设计

| 讯问实训:《死亡日记》中的不同讯问模式的观摩与讨论 时间: 年 月 日 地点:XXX教室 区队:XXX 训练目的:通过讨论认识不同讯问模式所形成的结果 难点:如何引导学生将所学的知识对人性有深刻的认识。 讨论: 1.在《死亡日记》中你看到了什么样的心理现象?犯罪人是什么样的?他与你曾经看到过的犯罪人有什么不同? 2.犯罪人的动机与人格特点有哪些? 3.犯罪心理是如何形成的? 4.你学过的哪些理论可以用来解释这样的现象? 5.两种讯问方式的主要差异是什么? 6.作为未来警察你是如何看待人性的?你认为如何才可以打开一个人的心灵? 条件:教室 组织: 1.学生自由讨论,发动同学自己主动发言,也可以指定学生发言。 2.教师点评,总结讨论内容。 作业:各组学生合作完成1份犯罪心理形成机制的归纳。

|

注:此表填写时应以两节课为一教学单元

江苏警官学院教案

(课时授课计划)

| 教 师 姓 名 | 周朝英 | 授课班级 | 授课形式 | 讲授/训练 | |

| 授 课 日 期 | 年 月 日 第17周 | 授课时数 | 2 | ||

| 授课章节名称 | 第十六讲 第七章犯罪嫌疑人羁押讯问中的心理现象

| ||||

| 教学目的与要求 | 犯罪嫌疑人讯问中的心理现象 | ||||

| 教学重点或 教 学 难 点 | 犯罪人拒绝作供述心理 | ||||

| 更新、补充、 删节内容 | |||||

| 使用教具或手段 | 讲解/训练 | ||||

| 课 外 作 业 | 查阅参考资料 | ||||

| 课 后 体 会 | |||||

授课主要内容或板书设计

|

第七章犯罪嫌疑人羁押讯问中的心理现象

一、犯罪嫌疑人羁押中的心理现象 (一)可能躲过的侥幸心理与可能被揭露而丧失一切的恐慌心理 (二)对犯罪带来的罪责感的压力和可能受到惩罚的法律的威慑力双重压力 (三)既极力维护隐私又有坦白的倾向和冲动 (四)自尊需求因关押受到极度压制,反而激发其自尊需求的极度膨胀 (五)对警察的戒备、对立和对自己的前途悲 二、对犯罪嫌疑人是否供述的心理分析 第一种情况,有证据证明了犯罪人的犯罪行为不得不供述; 第二种情况,承认犯罪行为与否认犯罪行为之间相比利大于弊; 第三中情况,犯罪后对自己的罪行后悔。 三、犯罪嫌疑人羁押讯问中的心理现象对策 (一)理性和平静对待犯罪嫌疑人 (二)树立真诚可靠的形象,增强语言的震慑作用和感染力 (三)不批评,遇到冲动型嫌疑人暂避其锋芒 (四)给予同感,促进其情绪释放 (五)给予充分尊重,避免触碰其自尊扳机 (六)先跟后带,不同的心理状态采用不同的情绪策略 (七)参与讯问人数不宜过多,注意维护当事人的隐私 (八)保持耐心,静候其心理转变 (九)理解记忆恢复现象,给对方空间 (十)注意供述矛盾的鉴别,善于识别谎言

《运用讯问策略突破犯罪嫌疑人的心理防线二例》 《试析侦查讯问中犯罪嫌疑人外部变化与心理活动的联系》 |

注:此表填写时应以二节课为一教学单元

江苏警官学院

课程教学情况记载表

课程名称 犯罪心理学

任课班级 选修 级 区队

教师姓名 周朝英

职 称 副教授

系 部 治安管理

计划周数 | 17 周 |

总课时 | 3课时 |

讲授 | 28课时 |

实训 | 4 课时 |

其它 | 2 课时 |

2018-2019学年度第 1 学期

说 明

1、本表每学期每门课程每个班级每位任课老师填写一册。

2、本表请用钢笔填写,字迹务必工整、清楚。

3、任课老师按照要求对学生上课情况进行考勤,病事假:O,迟到:V,早退:X,旷课:△。

4、课程总成绩由平时成绩和课程考试成绩组成,平时成绩(包括平时技能考核)25%,考试成绩75%。平时成绩包括课堂提问、讨论、测验、练习、实验、作业等。

5、请任课老师按照栏目内容认真填写,教学进度应详写到具体章节、标题,并于开学第一周教研活动研究通过后执行。

6、本表中有些栏目不够填写时可附页。

7、本表于课程考试结束后交教研室审核,系部审批后留系部备案。

8、课程教学小结要求填写该班级本门课程教学中教学手段、教学方法、教学内容以及考核方式、考核方法的改进情况;通过考核分析取得的教学效果情况;以及今后如何改进教学的设想等内

1

教学进度表

周 次 | 日 期 | 课时数 | 教学内容 | 作业布置情况 |

1 | 4/9

| 2 | 第一讲 前言、 心理学概述 犯罪心理学的对象、犯罪心理学任务 犯罪心理学历史发展 | 查找某一类型犯罪心理资料,摘要主要观点(写明出处) |

2 | 11/9 | 2 | 第二讲 补充:普通心理学有关知识介绍 | 因该年级学生未学习普通心理学,所以所有计划向后延两课时 |

3 | 18/9

| 2 | 第三讲 第二章犯罪心理现象 不同类型犯罪心理:暴力、 | |

4 | 25/9

| 2 | 第四讲 第二章犯罪心理现象 财产、斜教、毒品等

| |

5 | 9/10

| 2 | 第五讲 实训《邪教杀人》选择播放、分析 | 用所学知识分析所观摩影片(以下同) |

6 | 16/10 | 2 | 第六讲 第三章 犯罪心理产生原因 生理、心理的影响、社会环境影响 | |

7 | 23/10 | 2 | 第七讲 第三章 犯罪心理产生原因 犯罪心理形成因素、犯罪心理的多因素论 | |

8 | 30/10 | 2 | 第八讲 《溺水杀人》:有关分析 | |

9 | 6/11 | 2 | 第九讲 第四章 犯罪心理形成的有关理论 精神分析理论 | |

10 | 13/11 | 2 | 第十讲 第四章 犯罪心理形成的有关理论 行为主义理论、人本理论、) |

2

教学进度表

周 次 | 日 期 | 课时数 | 教学内容 | 作业布置情况 | |

11 | 20/11 | 2 | 第十一讲 案例分析讨论实训《自称是神的电话工》分析第十二讲 结构派家庭心理、TA分析、萨提亚分析(补充内容 | 综述犯罪心理学教学内容 | |

12 | 27/11 | 2 | 第十二讲 第五章 变态心理犯罪心理分析

| ||

13 | 4/12 | 2 | 第十三讲 第六章 犯罪心理及行为应对 | ||

14 | 11/12 | 2 | 第十四讲 第七章羁押讯问中犯罪嫌疑人心理现象 | ||

15 | 18/12 | 2 | 第十五讲 《死亡日记》观摩

| ||

16 | 25/12 | 2 | 第十六讲 犯罪心理综合分析 关于讯问:《死亡日记》分析 | ||

17 | 1/1 | 2 | 复习 | ||

教研室意见 |

教研室主任(签字): 年 月 日 | ||||

系部主任意见 |

系(部)主任(签字): 年 月 日 | ||||

4

课程教学参考书目 1、《侦查心理学》李安、庞兴绪著,中国法制出版社 2005年版 2、《现代心理学》张春兴,北京师范大学出版社 2005年再版 3、《西方心理学的历史与体系》叶浩生,南京师范大学出版社 1998年版 4、《解读面孔》[美]利奥波特·贝拉克,社会科学文献出版社 2005年版 5、《咨询和治疗中的沟通技术》 [英]Chrisine Lister-Ford著,黄峥译,中国轻工业出版社2005年。 6、美国联邦调查局官员道格拉斯等人系列犯罪心理分析著作 7、《透视人性阴暗面》[美]罗伯特·西门著,新华出版社,2001年 8、《犯罪的影子》[英]David Canter著,吴宗宪译,中国轻工业出版社2002年 |

课程教学小结

|

6

7

《临床视角下的犯罪心理学》周朝英著,南京大学出版社,2017年10月

《临床视角下的犯罪心理学》周朝英著,南京大学出版社,2017年10月

| 课程章节 | | 文件类型 | | 上传时间 | | 大小 | | 备注 | |

| 1.2 第二单元 犯罪心理学的历史发展:中外犯罪心理学不同时期的状况 |

文档

.ppt

|

2020-06-12 | 2.52MB | ||

| 1.3 第三单元 犯罪心理学的研究:研究的原则、方法和任务 |

文档

.ppt

|

2020-06-12 | 8.91MB | ||

| 2.1 第一单元 犯罪心理现象概述:犯罪心理现象的有关概念、分类 |

文档

.ppt

|

2020-06-12 | 8.06MB | ||

| 3.1 第一单元 生物学因素对犯罪心理形成的影响、心理因素对犯罪心理形成的影响 |

文档

.ppt

|

2020-06-12 | 2.35MB | ||

| 3.3 第三单元 精神分析理论关于犯罪心理形成的分析:经典精神分析、客体关系理论等对犯罪心理形成的分析 |

文档

.ppt

|

2020-06-12 | 1.52MB | ||

| 4.1 第一单元 变态心理概述:变态心理的概念、分类 |

文档

.ppt

|

2020-06-12 | 143.00KB | ||

| 4.3 第三单元 精神病与犯罪心理的关系 |

文档

.pptx

|

2020-06-12 | 73.08KB | ||

|

文档

.ppt

|

2020-06-12 | 430.50KB |